学校ブログ

【放課後のグラウンドから ~リレー選手たちの挑戦~】

運動会に向けて、校庭がますます活気づいてきました。中でも注目は、4年生・5年生・6年生それぞれの代表選手による「対抗リレー」です。

各学年を代表して走ることになった選手たちは、休み時間や放課後も時間を惜しまず、グラウンドで練習に励んでいます。バトンパスのタイミングやコーナーでの走り方を繰り返し確認しながら、何度も何度も全力で走る姿には、真剣なまなざしと責任感が感じられます。

「学年を代表して走る」という誇りとプレッシャーの中、それぞれが自分の力を最大限に発揮しようと懸命に取り組んでおり、見守る先生方も思わず応援に力が入ってしまうほどです。

リレーは、個人の速さだけでなく、仲間との信頼と連携が問われる競技です。選手たちはお互いに声をかけ合い、励まし合いながら、ひとつのチームとして着実に力を高めています。

運動会当日は、全校児童・保護者の皆さまの前で、代表としての誇りを胸に、力いっぱい走る姿をご覧いただけることと思います。どうぞ応援よろしくお願いいたします。

【図画工作 人権啓発ポスター作りに取り組む6年生】

本日、6年生の図画工作の授業で「人権啓発ポスター」の制作が行われました。子どもたちは、以下の4つのテーマから自分の関心のあるものを選び、同じテーマを選んだ友達と意見を出し合いながら構想を練っていきました。

① 世界中に笑顔があふれる

② 困っている人を見かけたら

③ インターネットを楽しく使うために

④ 一人ひとりの個性を大切にしよう

グループで話し合う中で、「どんなメッセージを伝えたいか」「見る人の心に届くためにはどんな絵や言葉が効果的か」など、真剣に考える姿が見られました。今日は下書きでしたがポスターには、自分たちの思いが込められたキャッチフレーズやイラストが次々と描かれていきました。

作品を通して、人権について改めて考えるきっかけとなるとともに、仲間との対話を通じて多様な視点を学ぶ貴重な時間となりました。完成したポスターは、今後校内に掲示する予定です。どの作品からも、6年生一人ひとりの温かい思いが伝わってくることでしょう。

運動会全体練習

初夏の中、運動会の全体練習が行われました。開会式やラジオ体操の代表児童がはじめての全体練習で一生懸命取り組んでいました。応援合戦では、応援団が今まで練習してきたことを全体の前で堂々と表現していました。団長の二人の挨拶では、マイクなしで校庭全体に響きました。これからも熱中症に気をつけながら、運動会本番まで練習を重ね、子供たちがつくる最高の運動会にしていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。

【2年1組 授業観察】

道徳「金のおの」〜正直に対応するとは〜

本日、2年1組では道徳の授業「金のおの」が行われました。テーマは「正直に対応するとはどういうことか」。子供たちにとっても身近な“正直”というキーワードについて、楽しく、そして真剣に考える時間となりました。

授業では、担任が子供たちの興味を引き出すために、物語に登場する“金のおの・銀のおの・ふつうのおの”の具体物を用意し、実際に見たり触ったりする中で物語の世界に引き込まれていきました。さらに、黒板には場面ごとの絵やセリフが丁寧に掲示されており、登場人物の気持ちを想像しやすい工夫がされていました。

子供たちは、「自分だったらどうするかな?」「正直って、どんなことだろう?」と考えながら、活発に意見を出し合っていました。一人ひとりが“正直”について自分なりに向き合っている様子が印象的でした。

授業の終わりには、自分の生活の中で“正直に対応して良かった”場面を思い出して、日常の行動にどう生かすかを考える時間も設けられており、学びをしっかりと自分の中に落とし込むことができていました。

これからも、子供たちが考え、感じ、学び合う時間を大切にしながら、心の成長を支えてまいります。

4年2組 研究授業 総合的な学習の時間「高齢者体験学習」

~体験を通して学びを深めました~

4年生は、総合的な学習の時間に「福祉」をテーマとして、高齢者の生活や思いについて学んでいます。今回はその一環として「高齢者体験学習」に取り組み、高齢者疑似体験キットを使って、高齢者の身体の状態を実際に体感しました。

子どもたちは、視野が狭くなるめがねや、関節が動かしにくくなるサポーター、重りのついたベストなどを身に着け、椅子に立ったり座ったりや字を書いたり、本をめくったりをする場面など、日常生活の動作を体験しました。「こんなに見えにくいなんてびっくりした」「歩くのが大変」「手が思うように動かない」など、実際に体験してみて初めて気づくことがたくさんあったようです。

4年1組についても、この後疑似体験キットを活用して体験をする予定です

さらに、この学習をもとにした研究授業では、先生方の前で、緊張しながらも真剣に発表や話し合いに取り組む姿が見られました。体験から得た気づきや想いをしっかりと言葉にしようとする姿勢に、大きな成長が感じられました。

今後の授業では「どんな配慮があれば高齢者の方が安心して暮らせるか」「自分たちにできることは何か」などについてグループで話し合い、考えを深めていきます。

これからの学習では、学年全体で地域の高齢者の方との交流に向けて準備を進めていく予定です。子どもたちの学びが、思いやりの心や行動へとつながっていくよう、今後も見守っていきたいと思います。

【5年生 国語の授業より】

~自ら考え、伝え合う学び~

今日は5年生の国語の授業を観察しました。教室に入ると、子どもたちは真剣な表情で漢字の練習に取り組んだり、友達と意見を交わしながら課題に取り組んだりする姿が見られました。今回の学習では、第三場面のタイトルを考えることがテーマでした。

子どもたちは、自分の考えをノートにまとめたり、ペアやグループで話し合ったりと、主体的に活動していました。

先生はあくまでファシリテーターとして関わり、子どもたち自身が学びを進める姿が印象的でした。意見の違いを受け入れながら、言葉を選び、自分の考えを伝え合う中で、子どもたちは確実に「考える力」「伝える力」を伸ばしています。

こうした日々の積み重ねが、子どもたちの学びの自信につながっていくのだと感じました。これからも、子どもたち一人ひとりの「わかりたい」「伝えたい」という気持ちを大切にした授業を行っていきます。

【運動会に向けた音楽集会が行われました】

5月12日(月)の朝、運動会に向けた全校音楽集会が行われました。曇り空で雨も心配されましたが、校庭いっぱいに子どもたちの元気な歌声が響き渡り、一週間の始まりを爽やかに彩ってくれました。

学年をこえて声を合わせる姿からは、運動会への意気込みと、仲間とともに頑張ろうという気持ちが伝わってきました。子どもたちの笑顔と一生懸命な様子に、教職員一同も大きなパワーをもらいました。

歌を通して団結を深め、運動会当日に向けての一体感が着実に育っています。当日は子どもたちの頑張りとともに、元気いっぱいの応援にもぜひご注目ください。

【1・2年生 なかよし学校たんけん】

今日は、1年生と2年生がいっしょに「学校たんけん」をしました。2年生は、お兄さん・お姉さんとして、1年生の手をひきながら学校のいろいろな場所をやさしく案内してくれました。

「ここが印刷室だよ」「この部屋は給食のじゅんびをするんだよ」など、2年生は教室の名前や使い方をしっかりと説明してくれて、1年生も「へえ〜!」「たのしいね!」と目をかがやかせていました。

ときどき緊張していた1年生も、やさしい2年生といっしょにまわるうちに、だんだん笑顔になってきました。一緒にメンバーが書かれたローテーション表を確認しながら、「つぎは○○だよ」と話す姿も見られ、とてもなごやかな時間となりました。

1年生にとっては学校のことをたくさん知るよいきっかけに、2年生にとっては、頼られるうれしさを感じられるすてきな活動になりました。これからも、なかよく楽しい学校生活をすごしていきましょう!

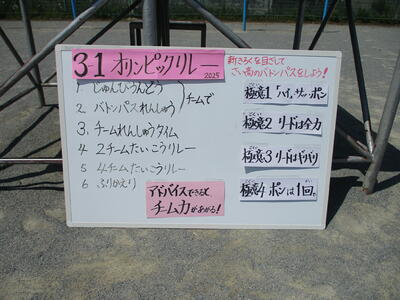

【授業観察 3年生体育:リレー学習の様子】

本日、3年生の体育では、リレーの学習に取り組みました。学校公開でもご覧いただ活動が、本日で最後の学習になりました。今日は特に「テイクオーバーゾーン(バトンパスの受け渡しエリア)」を意識して走ることを目標に、チームで協力して練習しました。

子どもたちは、自分がどこからスタートするかやどのタイミングでバトンを受け取るかを真剣に確認していました。仲間同士で声をかけ合い、何度も繰り返し練習するうちに、スムーズな受け渡しができるようになっていきました。

授業の終盤には、ワープゾーン(本来の距離より少し短いコース)を活用した作戦を考えました。誰が短い距離を走れば有利になるかを真剣に話し合っていました。

リレーを通して、ただ走るだけでなく、「チームでつなぐ」ことの大切さや、「タイミング」の難しさを学んでいる子どもたち。これからも楽しみながら、仲間と力を合わせて取り組んでいってほしいと思います。

5月・6月は管理職による授業観察が行われます。普段とは違い、45分間しっかりとそのクラスの様子を見ます。時には必要なアドバイスなども行い、より良い授業づくりに学校全体で取り組んでいきます。

【5年生 稲作体験2!~種まきを行いました~】

本日、5年生が総合的な学習の時間の一環として、稲作の「種まき」を体験しました。毎年恒例のこの活動は、米作りの一年を通して農業への理解を深めることを目的としています。

はじめに、講師の先生から種もみの役割や育苗の大切さについてお話を聞きました。子どもたちは真剣な表情で耳を傾けており、「お米ってこんなふうに育てるんだ!」と驚きの声も上がっていました。

実際の種まきでは、種もみ一粒、一粒を大切に手に取り、丁寧に土の準備をしたり、まいたりしていました。初めての体験に戸惑う姿も見られましたが、友だちと声を掛け合いながら作業を進めるうちに、だんだんと手つきも慣れてきたようです。

これから田植え、稲の観察、収穫と続いていきますが、子どもたちが自分たちの手で育てたお米を食べる日が今から楽しみです。